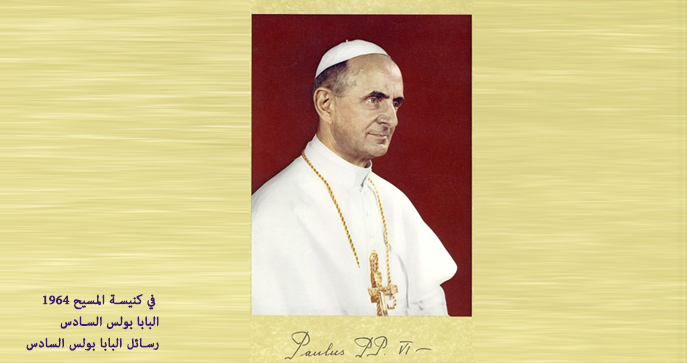

الرسَالة الأولى العـَامة

"في كنيسة المسيح"

لقدَاسة البابا بولس السَّادس

كنيسة المسيح

رسالة عامة أصدرها في 6 آب سنة 1964

صاحب القداسة بولس السادس

موجهاً إياها إلى مصاف الأساقفة

وإلى المؤمنين وإلى جميع الناس ذوي الإرادة الصالحة.

إلى الإخوة المحترمين: البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة وإلى سائر الرؤساء الكنسيين الحاصلين على السلام والشركة مع الكرسي الرسولي وإلى الإكليروس والمؤمنين بالمسيح في العالم كله وإلى جميع ذوي الإرادة الصالحة.

أيها الإخوة المحترمون والأبناء الأعزاء السلام والبركة الرسولية.

كنيسة المسيح يسوع أرادها مؤسسها أمّا محبة لجميع الناس وموزعة عليهم نعم الخلاص. فلا عجب إذن أن أحبها حباً سامياً وسارع إلى خدمته، في تفان، جميع من كانت تحثهم الغيرة على مجد الله وخلاص النفوس. ومن بين هؤلاء الخدام النشيطين اشتهر، كما كان ينبغي، نواب المسيح على الأرض وعدد لا يحصى من الأساقفة والكهنة وجماهير غفيرة من المسيحيين القديسين.

لذلك كان من الطبيعي، في هاجس من المحبة والتكريم، أن نخصّ الكنيسة المقدسة بهذه الرسالة، الأولى التي نوجهها إلى العالم، منذ أن دعتنا مشيئة الله التي لا يُسبر غورها إلى الحبرية العظمى.

فهاكم إذن موضوعنا: أن نبين، على الوجه الأكمل، للعالم أجمع، من ناحية، كم هو مهم الخلاص المجتمع البشري، ومن ناحية أخرى، كم هو عزيز على قلب الكنيسة أن يكون بين كليهما لقاء ومعرفة متبادلين.

تمهيد

في السنة الماضية، في عيد القديس مخائيل رئيس الملائكة، يوم افتتاح دورة المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني، عندما أسعدنا الحظ، بفضل الله، وكلمناكم مشافهة، وقد كنتم جميعاً مجتمعين في كنيسة القديس بطرس الكبرى، كاشفناكم بعزمنا على أن نوجه أيضاً إليكم، كتابة، جرياً على العادة المألوفة في بدء كل حبرية، رسالة أخ وأب لنبين لكم فيها بضعة أفكار سائدة على غيرها في عقلنا، وهي، في نظرنا، مفيدة لتسديد خطانا، بطريقة فعلية، في مستهل حبريتنا.

في الحقيقة صعب علينا أن نعيّن في دقة، هذه الأفكار لأن الواجب يقضي علينا بأن نقتبسها من التأمل الجدي في التعليم الإلهي فيما نحن نتذكر كلمات المسيح "أن تعليمي ليس مني بل ممن أرسلني" (يوحنا 7 : 16) وإلى هذا، يجب علينا أن نعارضها بأحوال الكنيسة الراهنة في وقت تتطور فيه، بسرعة وبعناء، خبرتها الروحية الباطنية مثلما يتطور جهدها الرسولي الخارجي، وأخيراً علينا أن لا نجهل الحالة التي تعيش فيها البشرية وإننا، في وسط هذه البشرية، ننشر رسالتنا.

رسالة أخوية وعادية

على أننا لا نطمع بأن نقول شيئاً جديداً ولا بأن يكون ما نقوله كاملاً. فالمجمع هو هنا بالفعل هذا. فعمله لا يجوز أن يبلبله هذا الحديث المكتوب بل أن يقدم إليه، بالأحرى، الإكرام والتشجيع فلا تريد هذه الرسالة أن تتسم بسمة رسمية وتعليمية بحصر المعنى، ولا أن تعرض تعاليم معينة أدبية أو اجتماعية بل أن تعتبر، في البساطة، رسالة أخوية وعادية. لقد أردنا، في الواقع، أن نتم واجباً مكتوباً علينا وهو أن نفتح لكم قلبنا بغية أن نعطي الشركة في الإيمان والمحبة، القائمة، حمداً لله، بيننا، تلاحماً أوثق وفرحاً أوفر إرادة أن نقوي أيضاً رسالتنا ونوطّدها ونكب، بطريقة أفضل، على حيويات المجمع المسكوني المثمرة ونوضح ونجلو بعض المبادئ التعليمية والعملية. فمن شأن هذه المبادئ أن تنير العمل الروحي الرسولي الذي تقوم به السلطة الكنسية المتسلسلة وجميع الذين يطيعونها ويعاضدونها أو ينتبهون لها يراعونها فقط.

لهذه الرسالة غايات ثلاث: معرفة وتجدد وحوار

نبادر إلى القول لكم، أيها الإخوة المحترمون، أن هناك ثلاث فكر تشغل عقلنا عندما نفكر في المهمة السامية التي شاءت العناية، على غير رغبةً منا وبالرغم من قلة استحقاقنا، أن توكل إلينا إدارة الكنيسة بصفتنا أسقف روما، ومن ثمّ، خليفة الرسول الطوباوي بطرس، حامل مفاتيح ملكوت الله السامية ونائب المسيح الذي أقامه الراعي الأول لقطيعه كله.

والفكرة الأولى هي أنه قد آن الأوان للكنيسة أن تتعمق في معرفتها لذاتها وتتأمل في السر الذي هو سرها وتنقب، لأجل إكمال ثقافتها ولأجل بنيانها، هي، في التعليم الذي تعرفه حتى الآن والذي حُدد ونشر في القرن الأخير فيما يتعلق بأصلها وبطبيعتها وبرسالتها وبمصيرها النهائي، تعليم لم يدرس مع ذلك الدرس الكافي ولم يفهم فهماً كاملاً لأنه هو التعليم الذي يتضمن كيفية "تدبير هذا السر المكتوم منذ الدهور في الله الخالق كل شيء، لكي تتجلى الآن... بواسطة الكنيسة، حكمة الله بوجوهها العديدة. (أفسس 3 : 9 – 10) وبعبارات أخرى: الإبقاء على سرية المقاصد الإلهية حتى تتجلى لمعرفة الناس بواسطة الكنيسة. لأن هذا التعليم يشكل اليوم موضوعاً يشغل، أكثر من أي موضوع آخر، تفكير من يريد أن يتبع المسيح ويسلس له القيادة، وكم يجب أن يشغل بالأكثر تفكير من أقامهم الروح القدس، مثلنا ومثلكم، أيها الإخوة المحترمون، أساقفة ليسوسوا بيعة الله هذه ذاتها. (راجع أعمال 20 : 28).

من هذه المعرفة النيرة والعاملة تتولد رغبة تلقائية في مقابلة الصورة المثلى، صورة الكنيسة، كما رآها المسيح وأرادها وأحبها "عروساً له مقدسة ولا عيب فيها" (أفسس 5 : 27) بالوجه الحقيقي الذي تعرضه الكنيسة اليوم. فقسمات وجهها اليوم هي، بنعمة الله، من حيث الدقة، كالقسمات التي رسمها مؤسسها الإلهي وقواها الروح القدس، وكبرها على مر العصور بشكل أوسع، ومتجاوب تجاوباً أفضل، من جهة، مع الفكرة الأولى، ومن الجهة الأخرى، مع طبيعة البشرية التي كانت الكنيسة تبشرها وتأخذها على عاتقها، ولكن وجهها ما كان يوماً كاملاً وجميلاً ومقدساً ونيراً بقدرٍ كاف ليجيء مطابقاً للفكرة الإلهية التي أبدعت مثالها.

من هنا تتولد رغبة سخية وكدنا أن نقول تواقة إلى التجدد أي إصلاح الشوائب والأخطاء التي تعلنها هذه المعرفة وتنبذها بعد أن تتفحص ذاتها على ضوء المثال الذي تركه لنا المسيح عن الكنيسة.

فما هو إذن، في أيامنا، واجب الكنيسة الذي يقضي عليها بإصلاح أخطاء أعضائها وجعلهم ينزعون إلى الأكمل، وما هي الطريقة للوصول، بحكمة ودراية، إلى تجدد هو من الأهمية بمكان؟ هذه هي الفكرة الثانية التي تشغل عقلنا، هذه هي الفكرة التي نريد أن نعرضها عليكم لنجد لا شجاعة أعظم للنهوض بالإصلاحات الضرورية فقط، بل لتحصل، مع رضاكم، على مشورةٍ وعضدٍ للقيام بمشروع دقيق جداً وصعب جداً.

لا شكل واحد بل مئة شكل ممكن لعلاقات الكنيسة مع العالم

وفكرتنا الثالثة التي هي، بدون شك، فكرتكم تتلد من الفكرتين الموما إليهما وموضوعها العلاقات التي يجب على الكنيسة أن تقيمها، اليوم، مع العالم الذي يحيط بها وفيه تعيش وتعمل. إن الكنيسة، كما لا يخفي على أحد، يحيط بها جزء من العالم أثرت فيه المسيحية تأثيراً عميقاً وجعلته شبيهاً بها إلى حد أنه لا يفطن غالباً إلى أنه مدين، أكثر بكثير مما يعتقد، للمسيحية بكل ما فيه من خير وصلاح.

ولكنه، فيما بعد، قد تميز وانفصل، في الأزمنة الأخيرة، عن جذعه المسيحي، جذع مدنيته، وجزء آخر – وهو الأعظم عدداً – يمتد إلى أبعد آفاق الشعوب المسماة جديدة؛ ولكن مجموعها يشكل عالماً يقدم إلى الكنيسة لا شكلاً واحداً بل مئة شكل ممكن لعلاقاتها به. فمنها أشكال مفتوحة وسهلة ومنها دقيقة ومعقدة، ومنها عدد كبير متسم، اليوم، ويا للأسف! بسمات العداوة والثورة على كل محادثة حبية. وهنا يظهر ما نسميه معضلة الحوار بين الكنيسة والعالم المعاصر. وهذه هي المعضلة التي يعود إلى المجمع أن يصفها في كل اتساعها وتعقدها، وأن يحلها، على قدر المستطاع، بالكيفيات الفضلى. ولكن وجودها وضرورتها هما من الحدة بحيث تشكلان عبئاً ثقيلاُ لعقلنا، وحافزاً، وكدنا أن نقول، دعوة نرغب، بطريقة ما، في أن نوضحها لنفسنا ولكم، أيها الإخوة، يا من خبرتهم مثلنا الألم الرسولي الذي تتسبب به هذه المعضلة. سنتمكن من أن نتابع، بطريقة أفضل، المناقشات والتحديدات التي سنحكم كلنا معاً، في المجمع، بأنها موافقة للتأييد في موضوع جدّ خطير وجد معقد.

عناية خاصة بقضية السلام

إنكم ستلحظون، بدون شك، أن تخطيط رسالتنا الوجيز لا يتطرق إلى مواضيع ملحة وخطيرة تشغل بال، لا الكنيسة وحسب، بل بال البشرية جمعاء: كموضوع السلام بين الشعوب وبين الطبقات الاجتماعية، وموضوع البؤس والجوع اللذين لا يزالان يغمان أمماً بأسرها، وموضوع ارتقاء الأمم الناشئة التي وصلت إلى الاستقلال والتقدم، وموضوع مجاري الفكر العصري والثقافة المسيحية، وموضوع الأحوال المؤسفة التي يعيشها عدد من الناس وعدد من أجزاء الكنيسة الذين تُنكر عليهم الحقوق المختصة بالمواطنين الأحرار وبالأشخاص البشرية، وموضوع القضايا الأدبية المتعلقة بتحديد النسل وما إليها...

إن القضية العظمى والعامة، قضية السلام في العالم، نقولها منذ الآن، تسترعي، بنوع خاص، لا يقظتنا وانتباهنا وعنايتنا الأبوية فقط بل اهتمامنا المتواصل فيها والفعّال أيضاً.

وهذا الاهتمام فيها سيرافق دوماً مهمتنا الرسولية، ولأجل هذا سيكون مجرداً عن كل مصلحة زمنية وبعيداً عن الأشكال السياسية الصرف، ولكنا سنعنى في أن نساهم مساهمة فعالة في أن تنمو في البشرية وتتوطد الأميال والأساليب المضادة لكل اصطدام عنيف وقاتل للإنسان والموآتية، على العكس من ذلك، لكل تسوية سليمة ومدنية وصوابية في العلاقات بين الأمم، وسنعنى أيضاً بمساندة التعايش المنسجم والتعاضد المثمر بين الشعوب بإعلان المبادئ البشرية السميا، القمينة بتلطيف الأنانيات، والحد من جموح الشهوات التي تنجم عنها الاشتباكات المسلحة وسنتدخل، عندما نرى تدخلنا مناسباً، لنساعد الفرقاء المتخاصمين على إيجاد حلول شريفة وأخوية. ولا ننسى، في الواقع، أن خدمة المحبة هذه، هي واجب يجعله نضج التعاليم، من جهة، ونضج المنظمات الدولية، من جهة أخرى، لازماً وملزماً نظراً لمعرفتنا برسالتنا المسيحية في العالم، لأن قوام هذه الرسالة أن نجعل الناس إخوة كما يقتضي ملكوت العدل والسلام الذي دشنه مجيء المسيح إلى العالم.

ولكن إذا كنا نقتصر الآن على بضعة اعتبارات قانونية فيما يتعلق بحياة الكنيسة الخاصة فإننا لا نغفل عن هذه القضايا العظيمة التي سيعنى المجمع بأن يخصها ببعض انتباهه، بينما نحن سنحتفظ بأن نجعل منها موضوع درس وعمل في الممارسة التابعة لمهمتنا الرسولية كما يطيب للرب أن يلهمنا ويعطينا القوة للقيام بها.

المعـرفة

نعتقد أن على الكنيسة، في أيامنا، واجباً يلزمها بأن تتعمق بمعرفة ذاتها وبأن تفقه كنز الحقيقة الذي أقيمت وأرثته وحارسة له، وبأن تفهم ماهية الرسالة المفروض عليها أن تؤديها في العالم.

فعلى الكنيسة، اليوم، حتى قبل أن تنصرف إلى درس أية قضية خاصة، وحتى قبل أن تتبصر في الموقف الذي ينبغي لها أن تقفه من العالم المحيط بها، أن تفكر في ذاتها لتتأكد من معرفة إرادات الله فيها لتحصل على مزيد من النور وعلى حمية جديدة وعلى فرح أعظم في إتمام رسالتها الخاصة وتحدد الوسائط الفضلى، الخليقة بأن تجعل أوثق وفعالة وخيرة علاقاتها بالبشرية التي هي ذاتها من عداد أفرادها بدون اختلاط محتمل فيهم وإن كانت متميزة عنهم بميزات خاصة بها.

يلوح لنا، في الواقع، أن فعل التفكير هذا يمكن أن ينتسب إلى ذات الطريقة التي اختارها الله ليتجلى للناس ويقيم معهم العلاقات الدينية التي صارت الكنيسة، في الوقت عينه، واسطة لها وتعبيراً عنها، لأنه إذا كان أكيداً أن الوحي الإلهي قد تم "مراراً عديدة وبشتى الطرق" (عبر 1 : 1) في أفعال تاريخية وواقعية لا تقبل الجدل ولا يمكن إنكارها، فمع ذلك قد تغلغل في الحياة البشرية بطرق تختص بالكلمة وبنعمة الله الذي يشرك النفوس، بطريقة باطنية، في ذاته بواسطة الاستماع إلى رسالة الخلاص وبفعل الإيمان النابع من السماع الذي يُعزى إليه تبريرنا.

المعرفة تتقاضانا سهراً وعناية

وهذا التفكير في مصدر وفي طبيعة العلاقة الجديدة والحيوية التي تقيمها ديانة المسيح بين الله والإنسان، نريد أن يُفهم أنه فعل طاعة وانقياد لكلمة المعلم الإلهي لمستمعيه ولا سيما لتلاميذه الذين نحب، نحن أيضاً، أن نحصى بينهم؛ ومن التوصيات الكثيرة التي وجهها إليهم ربنا نختار أخطرها وأكثرها تكراراً لأنها لا تزال تختص بكل من أراد أن يكون له تلميذاً أميناً، إلا وهي التذكير بالسهر.

أكيد أن هذا التحذير يطلقه معلمنا، يرمي، في الأصل، إلى وجوب التأمل في مصير الإنسان الأخير، قريباً كان أم بعيداً في الزمن، ولكن لأن هذا السهر يجب أن يكون دوماً حالياً وفعالاً في ضمير الخادم الأمين، كان من شأنه أن يعيّن للإنسان طرقاً لسلوكه الأدبي والعملي والحالي، ذلك السلوك الذي يميزه عن سواه في العالم. والتنبيه "أن اسهروا" أطلقه ربنا أيضاً بشأن الأحداث القريبة والمباشرة، بشأن الأخطار والتجارب التي تسقط الإنسان أو تحيد به عن سلوك الطريق القويم (راجع متى 26 : 41).

وعلى هذا النحو يسهل علينا أن نكتشف في الإنجيل دعوة ملحة ومتواصلة إلى الرشد في الفكر والصواب في العمل، إلى هذا مرد تبشير السابق، أو ليس به بدأت مرحلة الإنجيل الشعبية، ويسوع المسيح عينه ألم يدعُ إلى قبول ملكوت الله في الداخل (لوقا 17 : 21) أفلا تعد تربيته هذه تحريضاً على الحياة الباطنية ومدخلا إليها. إنه يدعو المعرفة النفسية والمعرفة الأدبية كلتيهما إلى أن يتكملا في آن واحد كشرط لتُقبل، كما يليق أخيراً بالإنسان، المواهب الإلهية، مواهب الحقيقة والنعمة وهكذا تصبح معرفة التلميذ (راجع متى 26 : 75، لوقا 24: 8، يوحنا 14 : 26 (ويوحنا أيضاً 16 : 4) حافظة لما علمه يسوع ولكل ما جرى حوله، وتروح تنمو وتطور وتتحد، بفهمها فهماً أفضل، من كان هو، وما صنع وعلى ما كان سيداً.

فمولد الكنيسة وإضاءة معرفتها النبوية هما الحدثان المميزان اللذان وقعا والعنصرة في آن واحد، ومعاً سارا في طريق التقدم: الكنيسة في تنظيم وفي تطوير سلطتها المتسلسلة والجماعية؛ ومعرفة دعوتها الخاصة وطبيعتها السرية وتعليمها؛ ورسالتها سترافق تدريجياً هذا التطور وفقاً لأمنية القديس بولس "وصلاتي إليه – يسوع المسيح – أن تكون محبتكم على نمو صاعد في المعرفة والإدراك التام" (فيليبي 1 : 9).

من مقتضيات السهر فعل إيمان حي بيسوع المسيح

في استطاعتنا أن نشرح، بطريقة أخرى، هذه الدعوة التي نوجهها إلى كل نفس من النفوس التي تريد أن تقبلها، إلى نفس كل منكم إذن، أيها الإخوة المحترمون، وإلى نفوس من هم معكم في مدرستنا – وما كانت هذه إلا مدرستكم أيضاً – مثلما نوجهها إلى "جماعة المؤمنين" كلها، المعتبرة في مجموعها، أنها هي الكنيسة. ذلك يعني أننا نستطيع أن ندعو العالم كله إلى القيام بفعل إيمان حي وعميق وعالم بيسوع المسيح ربنا. فمن واجبنا أن نطبع هذه المرحلة من حياتنا الدينية بمثل هذا الاعتراف بالإيمان، اعتراف قوي ويقيني وإن كان دائماً وضيعاً، ومترجرجاً، شبيهاً بالاعتراف الذي نقرأه في الإنجيل على لسان المولود أعمى الذي فتح يسوع المسيح عينيه بجودة تعدل قدرته: "أنا أؤمن يا رب" (يوحنا 9 : 38)، أو شبيها باعتراف مرتا، في الإنجيل ذاته: "نعم، يا سيد، أنا مؤمنة بأنك أنت المسيح، ابن الله، الآتي إلى العالم" (يوحنا 11 : 27) أو شبيهاً بالاعتراف العزيز على قلبنا، اعتراف سمعان الذي صار "صخرة" بطرس: "أنت المسيح، أنت ابن الله الحي". (متى 16 : 16).

أما لماذا نجرؤ على أن ندعوكم إلى إبراز فعل معرفة كنسية وإلى إبراز فعل إيمان صريح، وإن كان باطنياً؟ فالأسباب هي عديدة، في نظرنا، وتنبع جميعها من المقتضيات العميقة والجوهرية التي يقتضيها الظرف الخاص، القائمة فيه حياة الكنيسة.

تحتاج الكنيسة إلى التفكير لكي تبقى هي ذاتها

تحتاج الكنيسة إلى التفكير لكي تبقى هي ذاتها

الكنيسة هي بحاجة إلى التفكير في ذاتها، هي بحاجة إلى أن تعرف أنها تحيا، فواجبها أن تتمرن على معرفة ذاتها معرفة أفضل، إذا شاءت أن تحيا رسالتها، رسالة الإخوة والخلاص، هي بحاجة إلى أن تختبر المسيح في ذاتها طبقاً لكلمات الرسول بولس: "ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم: (أفسس 3 : 17).

جميع الناس يعرفون أن الكنيسة غائصة في البشرية وهي جزء منها، ومنها تأخذ أعضاءها، ومنها تغرف كنوزاً من الثقافة قيمة وثمينة، ومعها تتحمل التقلبات التاريخية وإياها تساعد على السعادة؛ جميع الناس يعرفون أيضاً أن البشرية، في الوقت الراهن، سائرة على طريق تكييفات عظيمة وتقلبات وتطورات تغير تغييراً عميقاً، لا أساليب حياتها الخارجية فقط، بل طرق تفكيرها أيضاً، ففكرتها وثقافتها وروحها راحت تتكيف تكيفاً جذرياً إنْ عن طريق التقدم العلمي والتقني والاجتماعي وإن عن طريق مجاري الفكر الفلسفي والسياسي التي أخذت تجتاح البشرية وتخترقها.

كل هذا يغشى، كأمواج بحر، الكنيسة ويهزها: إن مناخ العالم الدنيوي يؤثر تأثيراً عميقاً بعقول من يضعون ثقتهم فيه إلى حد أن خطراً، كأنه الدوار، كأنه النشوة، كأنه الضلال قد يتمكن من أن ينال من صلابتها ذاتها ويجر أناساً كثيرين إلى أن يتبنوا من طرائق التفكير أغربها كما لو كانت الكنيسة ملتزمة، في نظرهم، بأن تنكر ذاتها وتأخذ بأساليب للحياة كلها جديدة، وما كانت حتى الآن لتفكر فيها.

لنأخذ مثلا، الظاهرة العصرية التي ما برحت تحاولن في تجارب متعددة التعابير، أن تمسّ واقع الكنيسة الكاثوليكية الحقيقي، فهل لم تكن حقبة ضغط، قامت به الميول النفسية – الثقافية، على التعبير الأمين والسليم عن عقيدة كنيسة المسيح وشريعتها؟؟

لذلك يلوح لنا أن الدواء الناجع والموصوف للكنيسة، لكي تستطيع أن تدرأ عنها هذا الخطر المهدد والمتنوع الأشكال، الناجم من مصادر مختلفة، أن تتعمق في معرفة ذاتها وفي ما هي حقاً وفقاً لروح المسيح المصان سالماً في الكتاب المقدس وفي التقليد والقائم على تأويله وتطويره تقليد الكنيسة الحقيقي. أما انتقال هذا التقليد إلينا فهو من صنع الروح القدس الذي ينير طريقه ويهديه، الروح القدس المتأهب، دوماً وأبداً، إذا ما سألناه وأصغينا إليه، ليحقق، لا محالة، وعد المسيح؛: "وأما المحامي، الروح القدس الذي سيرسله إليكم الآب باسمي فهو الذي يعلمكم كل شيء ويذكركم جميع ما قلت لكم". (يوحنا 14 : 26).

والشيء ذاته نستطيع أن نقوله عن الأضاليل الشائعة أيضاً في داخل الكنيسة عينها وفيها يقع من لا يملكون إلا معرفة جزئية عن طبيعتها وعن رسالتها ولا يعتدّون كفاية بمستندات الوحي الإلهي كما لا يأبهون لتعاليم السلطة المعلِّمة التي أقامها المسيح ذاته.

وعلاوة على هذا: إن حاجة الإنسان إلى التبصر في هذه الأمور المعروفة، في فعل انعكاسي، لكي يشاهدها في مرآة عقله الباطنية هي مزية من مزايا عقلية الإنسان في عصرنا. ففكره يلوي بسهولة على نفسه ويجد يقيناً وكمالا على ضوء معرفته الخاصة، لا لأن هذه العادة لا تحف بها أخطار جسيمة: فهناك تيارات فلسفية مشهورة قد سبرت وعظّمت هذا الشكل لحيوية الإنسان الروحية كأنها نهائية وأخيرة، وزيادة على هذا، كأنها مقياس للحقيقة ومصدر لها، في دفعها العقل إلى نتائج صعبة الفهم مكدرة، متناقضة وفي أصلها خداعة. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون التربية على السعي وراء الحقيقة الإنعكاسية، في داخل الضمير، خليقة، في ذاتها، بكل تقدير، وأن تكون، اليوم، عملياً، جد منتشرة كأنها التعبير الأرّق عن الثقافة العصرية، كذلك هذا لا يمنع، إذا ما اقترنت ممارسة المعرفة بتربية فكرية جديرة باكتشاف الحقيقة حيث يتفق للحقيقة أن تطابق واقع الكائن المحسوس، أن تجلو هذه الممارسة، بطريقة فضلى، لمن أكب عليها، واقع وجود كائنه الخاص ومكانته الروحية ومقدرته على المعرفة والعمل.